탄광 광부, 화물선 선원, 공장 직원 등 여러 직업을 전전하며 방황하던 청년이 있었다. 행실도 난폭해 주위에서 불량배로 불렸다.

어느 날, 청년은 술에 만취하는 바람에 길거리 한복판에서 쓰러졌다.

그런데 청년이 다시 깨어나 보니 어떤 여관방이었다.

청년은 누가 자신을 이곳에 데려왔는지 여관 주인에게 물었다.

“어떤 이름 모를 조선인이 당신을 업고 와서 숙박비와 약값, 밥값까지 모두 지불하고 갔습니다”

청년은 자신을 도와준 조선인을 수소문했지만 결국 누군지 찾지 못했다.

“이름도 성도 모르지만, 은인의 나라에 은혜를 갚겠다”

그 뒤로 완전히 다른 사람으로 변한 청년은 한반도로 건너왔다.

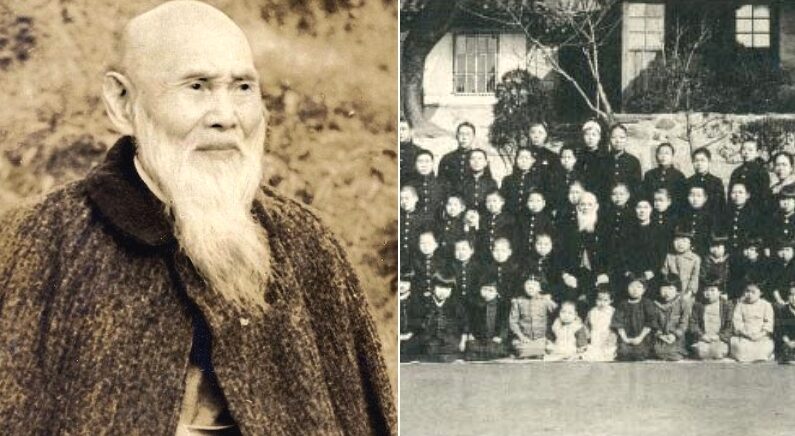

일본인, 소다 가이치(1867~1962)의 이야기다.

소다는 을사늑약이 맺어진 1905년 조선에 와 조선의 처참한 현실을 목도했다.

1911년, 일제가 독립운동가를 대거 검거하자 소다는 조선 총독을 직접 찾아가 “죄 없는 사람들에게 왜 벌을 주려 하느냐”고 따졌다.

1919년, 3·1운동 때에는 구속자 석방 운동을 벌이는가 하면 법정에서 재판을 맡은 판사를 꾸짖기도 했다.

1921년, 소다는 서울 용산구 후암동에 지어진 어느 보육원 책임을 도맡았다.

당시 서울 거리에는 고아들이 넘쳐났다.

특히 독립운동을 하다 잡혀간 부모들이 돌보지 못해 고아가 된 자녀들이 많았다.

소다는 고아들을 데리고 와 돌보면서 많은 고생을 해야 했다.

매일 같이 직접 수레를 끌고 일본군 부대를 돌며 군인들이 먹고 남긴 밥을 얻어왔다. 쓰레기통을 뒤져 헌 옷가지를 주워와 아이들을 먹이고 입혔다.

일본인들은 소다를 “거지”, “일본의 수치”, “배신자”로 부르며 대놓고 일본인으로 취급하지 않았다.

소다를 잘 모르는 조선인들은 “조선 고아를 납치해가는 일본 인신매매범”이라며 헐뜯었다.

양쪽에서 비난을 받았지만 소다는 오히려 “조선 청년들이 일본인인 나를 원수로 대할 수밖에 없는 이유를 이해한다”고 했다.

그러면서 아이들을 따뜻한 품으로 돌봤다.

소다가 키운 고아들의 상당수는 훗날 독립운동에 투신했다.

그 때문에 소다는 툭하면 경찰서로 불려가 독립운동가들의 끄나풀이라며 심문을 당해야 했다.

일제에 끌려가 취조를 당하면서도 소다는 오히려 자신이 길러낸 독립운동가를 자랑스러워했다.

그렇게 소다는 1945년 해방 때까지 1,000명이 넘는 고아들을 정성껏 키워냈다.

1947년, 소다는 일본의 반성을 촉구하기로 마음먹고 일본으로 돌아갔다.

일본에서 소다는 전국을 돌아다니며 “일본은 한국에게 죄를 지었고 그것을 반성해야 한다”고 주장했다.

1961년, 한국에 돌아온 소다는 서울 한 보육원에서 아이들과 함께 여생을 보내다 이듬해 봄 눈을 감았다.

향년 95세였다.

소다의 묘는 현재 마포구 양화진 외국인 묘지에 있다. 이곳에 묻힌 일본인으로는 소다와 소다의 아내가 유일하다.

소다의 묘비에는 이렇게 쓰여 있다.

“고아들의 자비로운 아버지”

한 번이라도 소다를 만나 본 사람들은 하나같이 이렇게 말했다.

“그는 일본인이었지만, 그 어떤 조선인보다 조선을 사랑했다”