1990년대 추억의 삐삐 회사가 망하지 않고 건재, 아니 오히려 요즘 들어 더 잘나가고 있다는 소식이 전해졌다.

지난 7일 SBS 뉴스 콘텐츠 채널 ‘스브스뉴스’는 휴대전화의 등장 이후 역사 속으로 사라진 90년대 소통 수단 ‘삐삐’ 회사가 현재 어떻게 됐을지를 취재, 보도했다.

1990년대 초까지만 해도 우리나라 국민 중 절반 가량이 삐삐 사용자였다. 그러다 90년대 후반 휴대전화가 나오면서 급격하게 시장이 줄었다. 그런 삐삐를 생산했던 회사는 어떻게 됐을까.

사실 아직 망하지 않고 여전히 건재하다. 지금도 우리 곁에서 진동벨을 만들고 있기 때문이다.

삐삐가 몰락하던 그때, 이종철 전 삐삐 회사 사장이자 현 주식회사 리텍 대표는 선진국 미국의 문화 한 가지를 주목했다.

90년대 당시 미국 레스토랑에서는 이미 진동벨이 흔했다. 현지에서 진동벨은 대기 손님을 부르는 용도로 사용됐다.

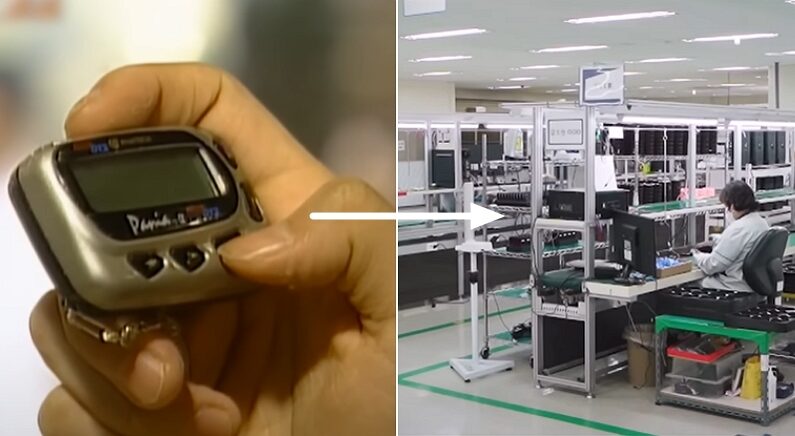

삐삐와 진동벨의 큰 원리는 똑같았다. 회사가 시장에서 살아남을 수 있는 계기는 바로 여기서 출발했다. 이종철 대표는 “우리가 가진 삐삐 기술력으로 해보자”며 도전에 나섰다.

거듭 연구를 거친 끝에 2002년 리텍은 국내 최초로 진동벨 개발에 성공한다. 리텍은 진동벨이 이미 친숙한 미국 시장에 먼저 뛰어들어 납품을 시작했다.

보도에 따르면, 진동벨이 한국에 들어온 것은 아주 우연한 계기 덕분이었다.

이종철 대표는 취재진과의 인터뷰에서 “미국에 본사를 둔 패밀리 레스토랑 ‘아웃백’ 한국 회장님이 미국 본사에 갔다가 진동벨을 봤다. 보니까 ‘메이드 인 코리아’였고, 국내에는 아웃백에 가장 먼저 납품을 시작했다”고 밝혔다.

이른바 역수입을 통해 국내에 진출한 진동벨. 이때 한 번의 기회가 또 찾아왔다. 때마침 국내에 카페 문화가 흥하기 시작한 것.

이 과정에서 진동벨의 쓰임새는 카페 내 음료 전달을 위한 직원과 손님 간 소통 수단으로 정착했다.

진동벨은 그 후 기업의 요청이나 국가별 문화에 따라 다양하게 기능과 모양을 바꿔갔다.

큼직한 모양과 센 진동을 선호하는 미국에는 원판형을 수출했다. 중동 지역에는 사무실 내에서 직원을 호출하는 용도의 진동벨을 수출했다.

키오스크 등 현재도 여러 소프트웨어 기술과 접목해 개발 중인 진동벨.

이종철 대표는 “지금은 안전기술 영역에 호출 시스템을 녹여내기 위해 노력 중”이라며 “소방관들 안전을 위해서 소방관 위치 추적 시스템을 개발, 납품하고 있다”고 덧붙였다.